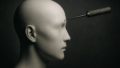

「恥」という感情に、心が縮こまるとき

あなたは最近、「恥ずかしい」と感じたことがありますか?

例えば、発言を間違えて場が凍りついたとき。

服装を間違えて人目が気になったとき。

ちょっとしたミスで誰かに笑われたとき。

そんな瞬間、胸がドキドキし、体がこわばり、うまく言葉が出なくなった。

そんな経験、きっとあるのではないでしょうか。

私たちが「恥ずかしい」と感じるとき、そこには単なる気まずさだけでなく、深い心の動きが潜んでいます。

恥とは、自己意識と他者のまなざしの交差点で生まれる、非常に社会的な感情なのです。

今回は「恥」という感情がどのように私たちの緊張や不安に関係しているのか、そのメカニズムを心理学的視点から紐解いていきます。

また、日本人特有の「恥文化」にも触れながら、恥に縛られずに生きるヒントをお届けします。

恥の正体とは?──感情の仕組みをひもとく

「恥ずかしい」という感情はどこからくるのか?

「恥」は、誰かに自分の欠点や失敗を見られたと感じたときに生まれる感情です。

これは、他者の視線や評価を意識したときに作動する、いわば“社会的アラーム”

恥は、以下のような状況で生じます。

- 見られていると感じたとき(特に失敗したとき)

- 「こうあるべき」と思っていた自分と、現実の自分がズレたとき

- 周囲から浮いてしまったとき

つまり、恥は「他者との関係性」によって引き起こされる感情。

これが、怒りや悲しみなどの“自己完結型”の感情とは大きく異なる点です。

心と体に起きること 恥=ストレス反応

恥を感じたとき、体には次のような変化が起きます。

- 顔が赤くなる

- 心拍数の増加

- 筋肉の緊張

- 呼吸が浅くなる

これは「闘争・逃走反応」と呼ばれる、自律神経系のストレス反応です。

進化的には、恥を感じたときに“身を引く”ことで社会からの排除を避けようとしているのです。

恥はなぜ緊張・不安に結びつくのか?

恥 → 評価不安 → 緊張

恥ずかしい体験をした人は、その後「また同じことが起きたらどうしよう」という“予期不安”を抱えるようになります。

特に以下のようなシーンでは、恥は緊張や不安の種となります。

- 人前での発表やスピーチ

- 初対面の人との会話

- SNSでの投稿や反応

こうした場面で、失敗や評価への恐れが交感神経を活性化します。

そして、心拍数の上昇や呼吸の乱れを引き起こします。

つまり、恥の記憶が“緊張”のトリガーになっているのです。

慢性的な恥の記憶 → 社交不安や自己否定へ

過去の「恥ずかしい記憶」を繰り返し思い出す癖があると、自己肯定感が下がり、次第に人との関わりそのものがストレスになります。

この状態が長引くと、「自分は価値のない人間だ」「また恥をかくに違いない」といった否定的なスキーマ(思考の枠組み)が形成されます。

こうして、羞恥心はやがて「人前が怖い」「目立つのが怖い」といった“恐怖”に近い感情へと変化していくのです。

日本人と「恥」の関係──文化的背景

日本は“恥の文化”と言われる理由

文化人類学者ルース・ベネディクトは、その著書『菊と刀』の中で日本文化を「恥の文化」と呼びました。

これは、「内なる良心」よりも「外からのまなざし」が行動規範となっていることを表しています。

たとえば、日本では…

- 空気を読む

- 迷惑をかけないようにする

- 和を乱さない

といった価値観が非常に強く、それらを守れなかったときに「恥」を感じやすい構造になっています。

恥の感受性が育つ社会環境

日本の子育てや教育現場では、

「恥ずかしいことをしてはいけません」

「そんなことをしたら笑われるよ」

といった表現がよく使われます。

つまり、子どものころから「人にどう思われるか」が行動の判断基準となるように育てられるのです。

こうして培われた「他者中心の自己認識」は、大人になっても根深く残ります。

恥との付き合い方──自分の心をほどくヒント

では、私たちはこの「恥」とどう付き合えばよいのでしょうか?

1. メタ認知で恥を眺める

まずは、自分が「いま恥ずかしさを感じている」と気づくこと。

この“気づき”は、感情と自分を切り離す「メタ認知」の第一歩です。

「恥ずかしい」と感じている自分を否定せず、

「ああ、今の私は“見られていること”を気にしているんだな」

と優しく見つめてみましょう。

2. 自己基準を育てる

「人にどう見られるか」ばかりに意識が向いてしまうと、自分の軸を見失います。

少しずつで構いません。

「自分はどう感じている?」

「自分はどうしたい?」

と内側に意識を向ける練習をしてみてください。

3. 恥の体験を“物語”に変える

人は、失敗や恥をかいた経験を「語る」ことで癒されていきます。

日記を書く、誰かに話す、あるいはSNSでシェアすることも、その一歩になります。

「恥の記憶」をそのまま放置せず、自分の中で意味づけしていくことで、それは成長の糧に変わっていきます。

恥の中にある“やさしさ”

恥という感情は、ときに私たちを縛り、心を疲れさせます。

でも同時に、それは「他者と繋がりたい」「嫌われたくない」「仲間でいたい」という人間の根源的な願いの現れでもあります。

あなたが恥を感じたとき、どうか責めないであげてください。

それは“優しさ”でもあるのです。

私たちが恥を正しく理解し、付き合い方を学んでいけば、緊張や不安は少しずつ和らいでいきます。

完璧じゃなくてもいい。

人の目が気になってもいい。

大切なのは、自分との関係を壊さずにいること。

そんな大丈夫と思えるような安心感を抱いていきましょう。

「いつも人前で緊張してしまう」

「人間関係に、どこか居心地の悪さを感じている」

「人生を変えたいけど、何から始めればいいかわからない」

そんな気持ちをどこかに抱えているなら——

私のLINEでは、そうした方に向けて、心がすっと軽くなるヒントや、

“静かな自信”を育てる考え方をお届けしています。

今なら

【緊張タイプ診断&対策マップ(PDF)】

【あなたの長所を見つけ伸ばす方法(PDF)】

をプレゼント中です。

自分のタイプがわかるだけでも、人生の景色が少し変わるかもしれません。

▶︎ LINE登録はこちら

あなたのペースで、自分らしい生き方を見つけていきましょう。